乳癌

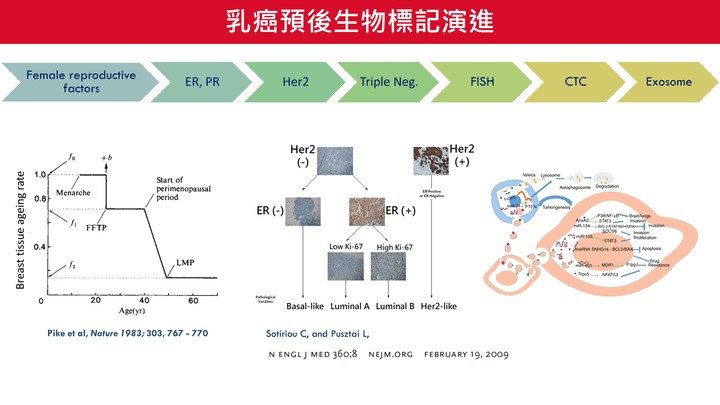

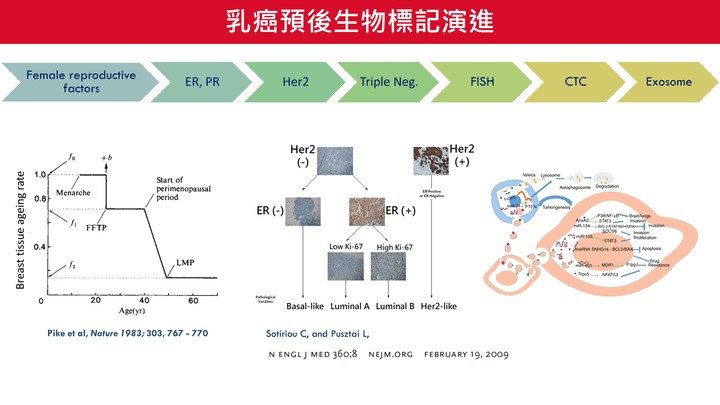

乳癌預後生物標記演進

- 乳癌預後標記從最早的女性生殖因子、雌激素受體(ER)與黃體素受體(PR),演進至Her2表現型與三陰性亞型(TripleNegative)。

- 分子診斷技術如FISH(螢光原位雜交)、CTC(循環腫瘤細胞)、外泌體(Exosome)等,可進一步辨識腫瘤行為與預後。

- 組織免疫染色顯示不同亞型,如ER+/HER2-為Luminal型、ER-/HER2-為Basal-like型,而ER+/HER2+則屬Her2-like型。

- 此一演進標誌著乳癌從「一種病」轉變為「多種亞型疾病」,有助於後續的精準分層治療與個人化照護。

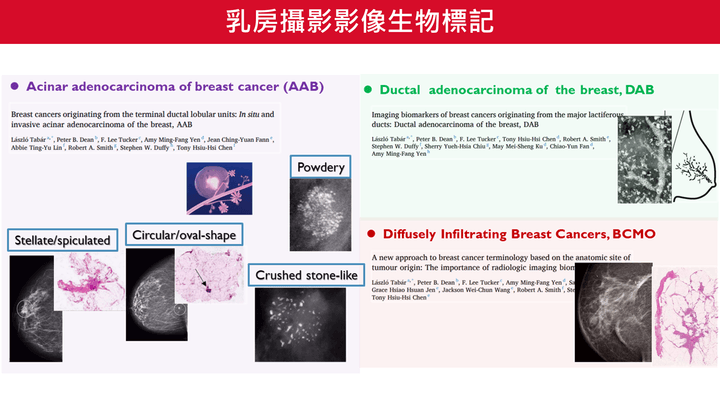

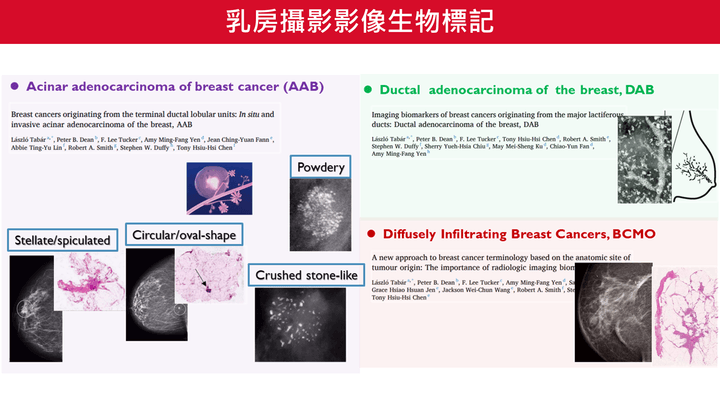

乳房攝影影像生物標記

•乳癌的放射影像可區分為不同形態學特徵,如星芒狀(Stellate)、圓形(Circular)、粉狀(Powdery)與碎石樣(Crushed stone-like)等。

•每種影像形態對應不同的腫瘤組織來源,例如星芒狀常見於終末小葉導管單位(TDLU)的癌症,屬於Acinar adenocarcinoma of breast(AAB)。

•乳腺管來源的Ductal adenocarcinoma(DAB)以及擴散型的BCMO亦可透過特徵影像標記辨識。

•結合影像標記與病理來源,有助於早期分型診斷、預測病程並導引臨床處置策略。

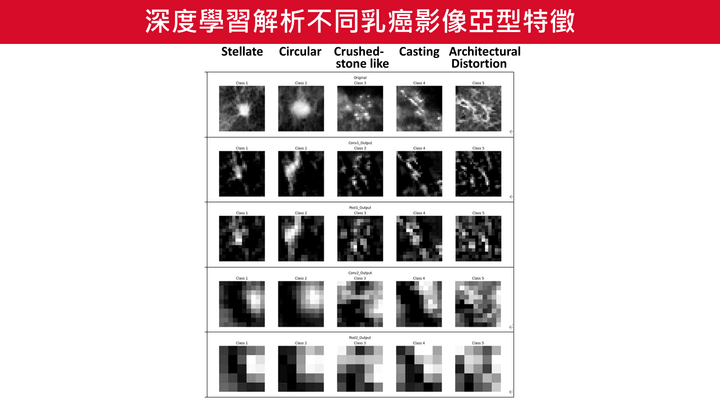

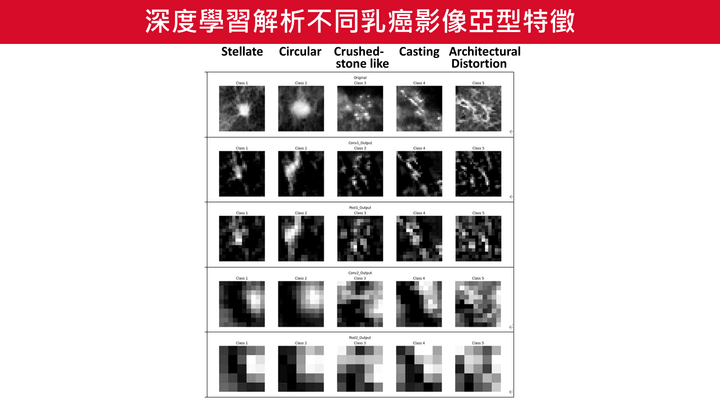

深度學習解析不同乳癌影像亞型特徵

- 深度學習模型可經由層層卷積處理,逐步提取乳房影像中關鍵形態資訊,辨識五種常見的乳癌鈣化病灶型態:Stellate星狀型、Circular圓形型、Crushed-stonelike 碎石型、Casting鑄造型、Architectural Distortion 結構扭曲型等。

- 不同類型的腫瘤對應不同的病理與預後,AI模型能協助進行影像分類與風險評估。

- 利用這些影像特徵,深度學習可作為乳癌早期篩檢與個人化診斷的重要輔助工具。

- 此技術已整合於數位雙胞胎模型中,強化乳癌虛擬體驗模擬與預後決策支持。

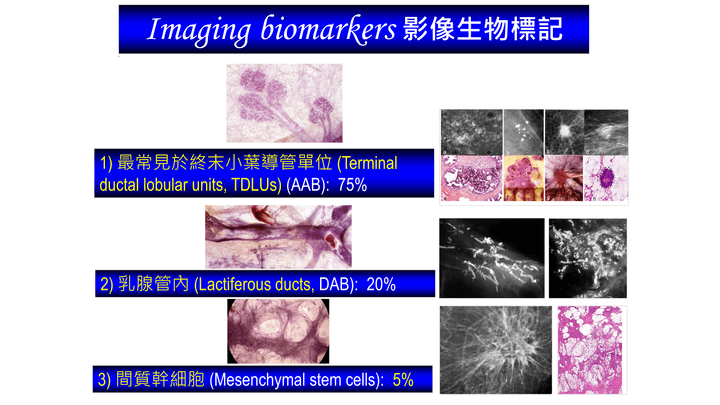

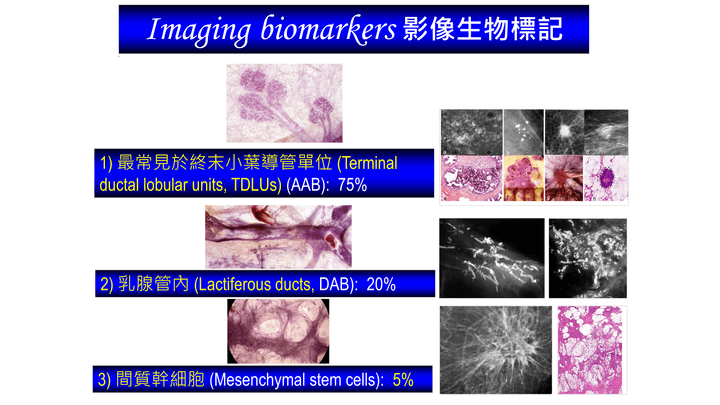

影像生物標記對應組織起源

- 終末小葉導管單位(TDLU)為最常見乳癌發源處,約占75%,對應AAB型乳癌。

- 乳腺主導管(Duct)來源的DAB型乳癌占約20%,其影像常呈線狀或粉末狀分佈。

- 少數來自間質幹細胞(Mesenchymal stem cells)的乳癌(約5%),影像呈現不規則、擴散性特徵。

- 不同組織來源對應不同影像表現與預後,成為影像輔助診斷與個人化治療的重要基礎。

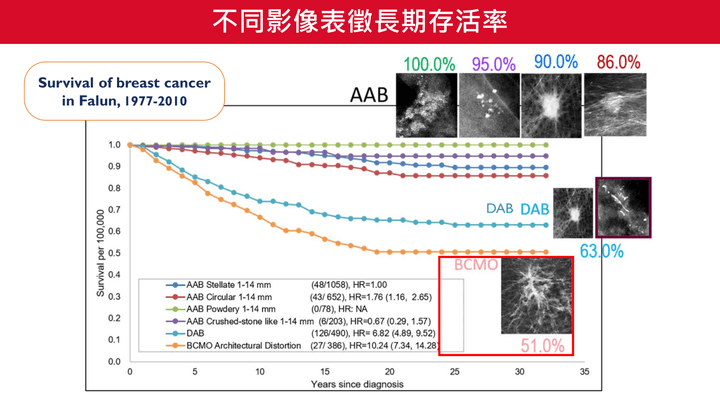

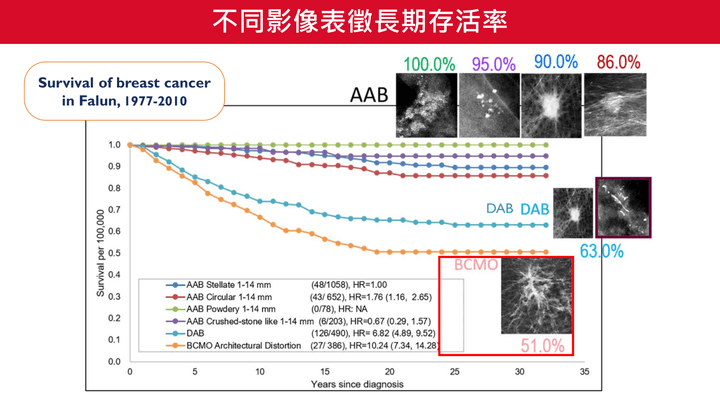

不同影像表徵長期存活率

- 根據瑞典Falun地區1977–2010年乳癌存活資料,乳癌影像表徵與長期存活率具高度關聯。

- AAB型乳癌中的星芒狀病灶(stellate)有最高的30年存活率(達100%),圓形病灶次之(95–86%)。

- 相較之下,來自間質起源、影像表徵為結構扭曲(architectural distortion)的BCMO型,30年存活率僅51%。

- 影像特徵可作為預測乳癌預後與治療成效的重要依據,強化病人風險溝通與決策支持。

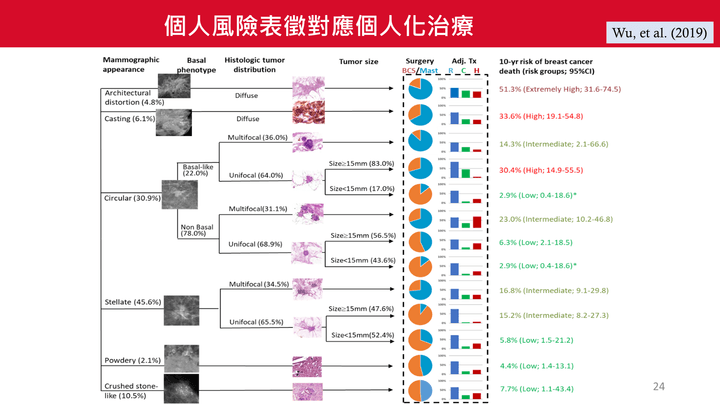

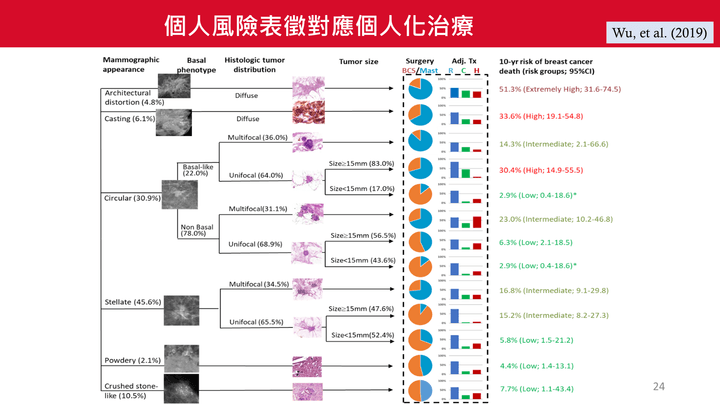

個人風險表徵對應個人化治療

- 不同乳癌影像類型對應不同的基因表型、腫瘤分佈與大小,例如Casting型多為Basal-like,Circular型則以Non-Basal為主。

- 手術選擇(如保乳或全乳切除)與後續輔助治療(放療、化療、荷爾蒙治療等)可根據風險分群差異化安排。

- 對於高風險者(如Architectural distortion)須積極治療;而低風險者則可避免過度治療。

- 個人化治療策略依據影像、生物標記與臨床因子共同導引,實現精準醫療目標。

- 乳癌預後標記從最早的女性生殖因子、雌激素受體(ER)與黃體素受體(PR),演進至Her2表現型與三陰性亞型(TripleNegative)。

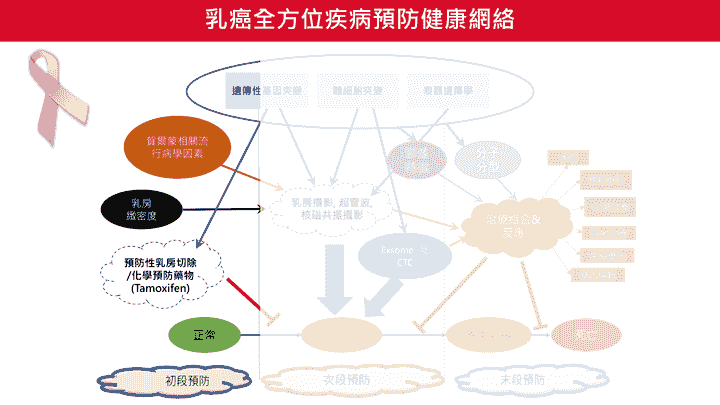

乳癌全方位疾病預防健康網絡

乳癌疾病預防是一個涵蓋健康促進、早期篩檢至治療與預後的全方位網絡架構。個人化疾病風險包含以下元素,

- 賀爾蒙相關流行病學因子,包括初經年齡、停經年齡、未生育或初產年齡較晚、哺乳習慣、避孕藥與賀爾蒙替代療法使用史等。

- 乳房密度,高乳房密度(dense breast)是已知的乳癌風險因子,可藉由乳房影像檢查辨識高密度族群,做為日後風險溝通與精準篩檢依據。

- 高風險者之預防性處置,包含預防性乳房切除術(如BRCA突變載體)與化學預防藥物 Tamoxifen / Raloxifene 使用等,此為針對極高風險族群的個別化預防策略,需經基因諮詢與風險評估後決定。

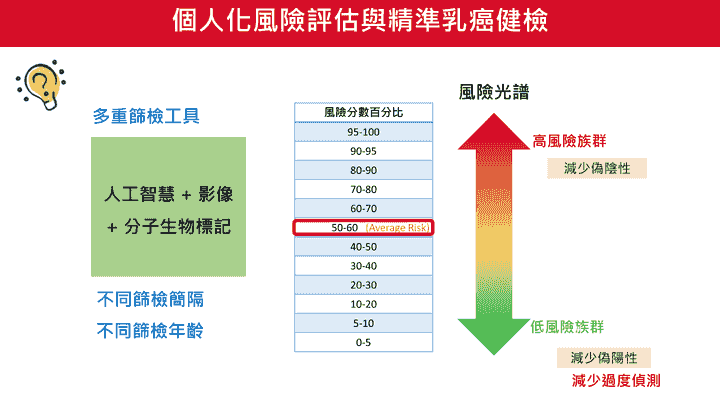

個人化風險評估與精準乳癌健檢

- 傳統乳癌篩檢多以年齡為基準提供一體適用的全民篩檢策略,但風險因人而異,若能實施精準健檢將可能降低高危險族群偽陰性及低風險族群偽陽性或過度診斷的可能。

- 族群中的婦女可能位在不同「風險光譜」,結合人工智慧、乳房影像與分子生物標記(如 BRCA1/2基因),可計算個人化風險分數。

- 高風險者可調整為更早開始、間隔更密、或者更高階檢查工具;低風險者則可降低不必要檢查頻率。

- 人工智慧導入亦可協助精準乳癌健檢。

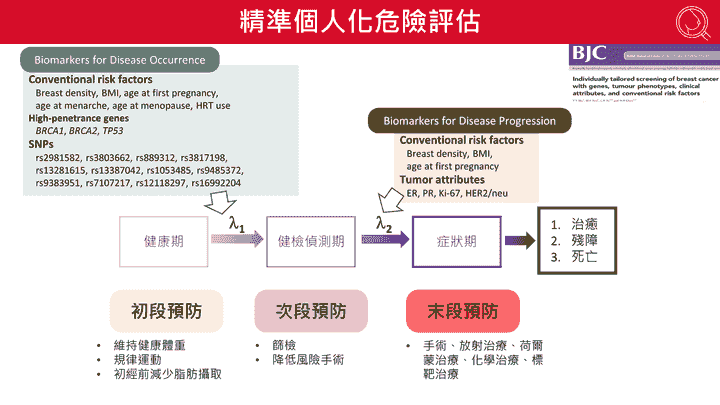

整合生物標記的分階段預防策略

- 我們可依據影響疾病發生的生物標記(如 BRCA1/2、TP53 及多種 SNPs)與影響疾病進展的腫瘤因子(ER、PR、HER2、Ki-67)的實證資料,建立婦女乳癌風險預測模式,協助臨床端分層決策與預後判斷,並依不同風險提供三段五級預防策略。

- 初段預防著重於降低疾病發生的風險,透過維持健康體重、規律運動與避免荷爾蒙暴露可有效延緩乳癌發生。

- 次段預防聚焦於早期偵測與高風險個體的監控,例如密集篩檢或預防性手術(如乳房切除)。

- 末段預防針對已確診個體提供個人化治療方案,包括手術、放療、化療、荷爾蒙治療及標靶治療。

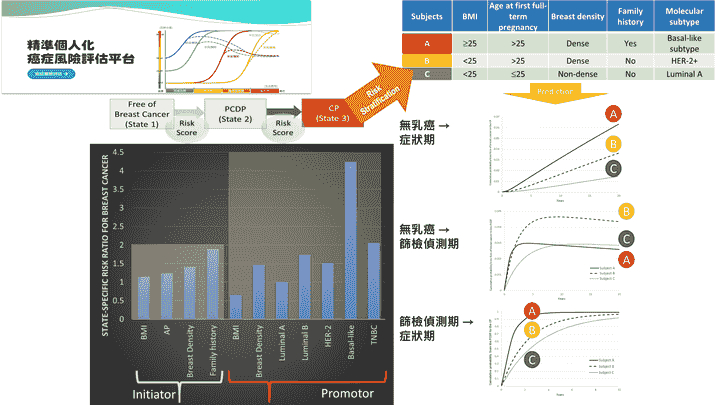

精準風險進展模型與分層預測

- 乳癌自然史可分為健康期、潛伏偵測期(PCDP)與臨床症狀期,風險因子於各階段的影響力有所不同。

- 結合BMI、乳房密度、初產年齡、家族病史及分子亞型(如 Basal-like、HER2、Luminal A)等資訊,可建立個人化進展模型。

- 不同個體在各階段風險進展速度不一,例如高密度乳房且有家族史者,進展更快、風險更高。

- 透過預測模型可量化每一階段的發病機率,輔助決定篩檢起始時間與篩檢間隔,實現風險分層管理。

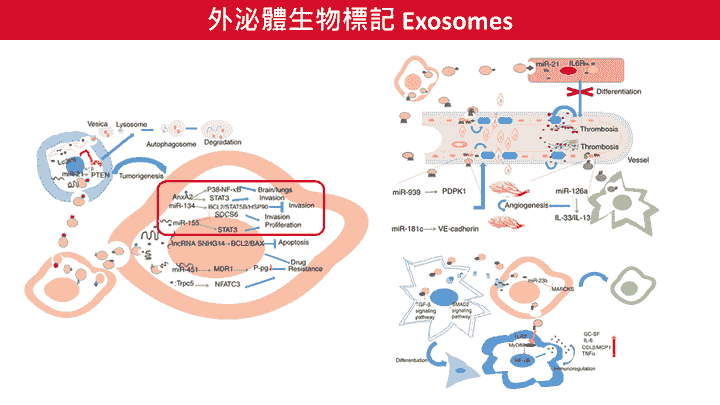

外泌體生物標記 Exosomes

- 外泌體是細胞釋放的微小囊泡,包含mRNA、miRNA、蛋白質與脂質等資訊,具有傳遞訊息與調控癌症行為的潛力。

- 乳癌細胞所釋放的外泌體可促進腫瘤增殖、免疫逃脫、血管新生與轉移等過程。

- 特定miRNA如miR-155、miR-21、miR-373等已被證實與乳癌轉移風險與藥物抗性有關。

- 外泌體分析有助於開發新一代非侵入性液態生物標記,用於乳癌預後評估與治療追蹤。

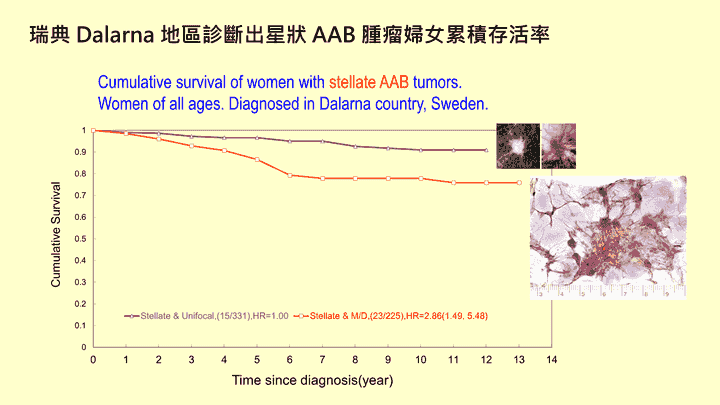

瑞典Dalarna地區星狀AAB腫瘤預後存活率

- 瑞典Dalarna地區研究顯示,星狀型AAB乳癌患者長期預後良好。

- 累積生存分析發現,星狀且單一病灶(unifocal)的乳癌族群,其20年存活率顯著高於其他影像類型。

- 此結果凸顯影像形態與腫瘤病灶特性(如單發或多發)為預後關鍵因子。

- 研究支持乳房攝影作為預測預後的工具,並可用於輔助個人化治療決策。

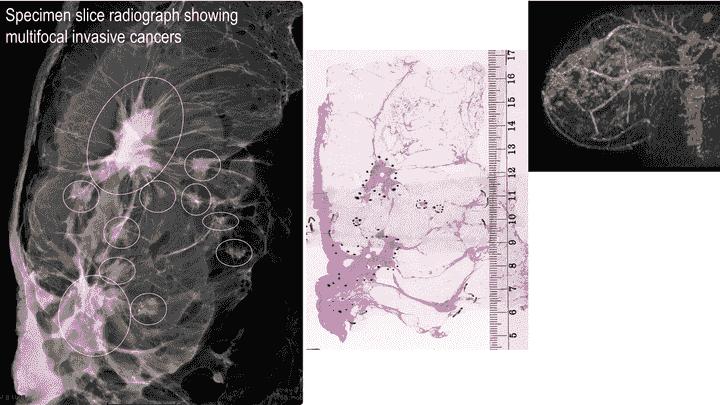

乳癌影像:多發性浸潤性腫瘤

- 本圖為一例乳癌樣本切片X光影像,清楚標示出多個浸潤性病灶。

- 白圈範圍內為腫瘤區域,顯示出非單一、而是多焦點(multifocal)腫瘤分佈。

- 病理切片與3D免疫螢光影像進一步確認腫瘤擴散位置與細胞構造。

- 多發性腫瘤常伴隨較高的復發與轉移風險,須在臨床治療計畫中予以特別考量。

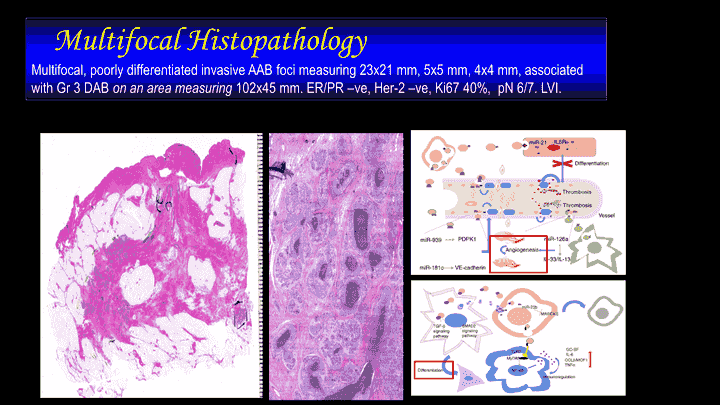

多發性乳癌的病理與分子特徵

- 多發性AAB腫瘤病灶呈現高度異質性,大小與形狀變異明顯。

- 典型案例可見三個大小不一的腫瘤,ER/PR陰性,HER2弱陽性,Ki-67增生指數40%。

- 病理特徵顯示腫瘤擴散至多個乳腺導管區,並可伴隨淋巴浸潤。

- 此類乳癌多屬於高風險族群,預後較差,需積極整合標靶與化學治療。

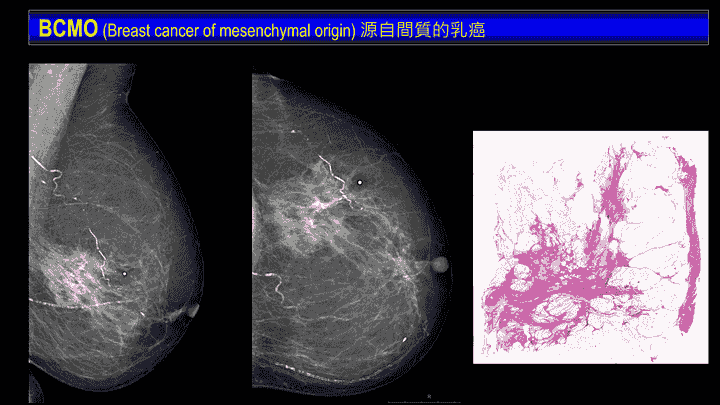

BCMO:源自間質的乳癌

- BCMO(Breast Cancer of Mesenchymal Origin)為源自間質幹細胞的罕見乳癌亞型。

- 本圖顯示BCMO於乳房攝影下的模糊、不對稱影像,難以清楚界定腫瘤邊界。

- 病理切片呈現為低分化細胞與間質性擴散特徵,與上皮性乳癌不同。

- 由於早期不易診斷,BCMO患者常至晚期才確診,需發展新型早期篩檢策略。

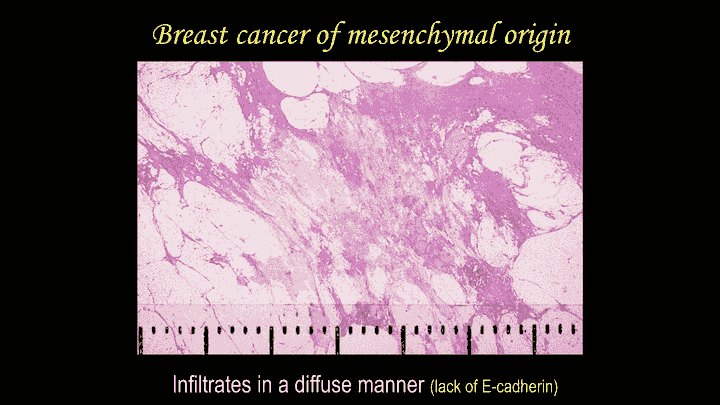

BCMO之間質性擴散行為

- 間質型乳癌(BCMO)具有「無邊界」的擴散特性,腫瘤細胞廣泛浸潤乳腺組織。

- 病理上常見缺乏E-cadherin表現,導致細胞間無法緊密黏附,利於侵襲與轉移。

- 傳統手術切緣難以完全移除腫瘤,常需搭配放射或化學治療。

- BCMO的特殊浸潤行為使其成為臨床上的挑戰類型,精準診斷與個案追蹤至關重要。

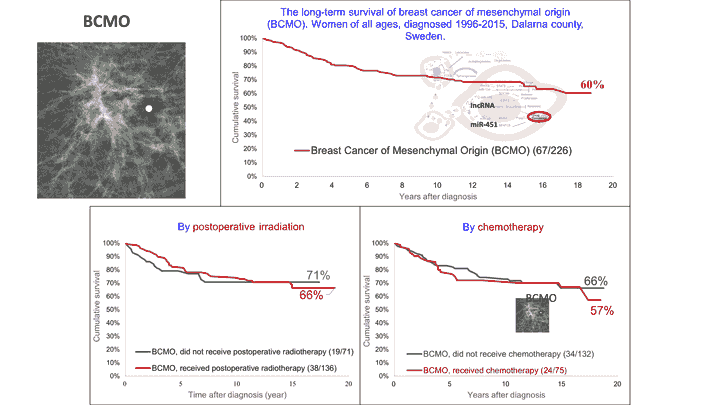

BCMO長期存活率

- 瑞典Dalarna資料顯示BCMO患者20年存活率約為60%,顯著低於其他乳癌亞型。

- 接受術後放療的BCMO患者,其局部控制效果差異不大(71% vs. 68%)。接受化療者之存活率提升有限(66% vs. 57%),顯示其對傳統治療反應不佳。

- 未來需針對BCMO進行分子機轉研究,以發展個人化標靶或免疫療法。

- 外泌體是細胞釋放的微小囊泡,包含mRNA、miRNA、蛋白質與脂質等資訊,具有傳遞訊息與調控癌症行為的潛力。

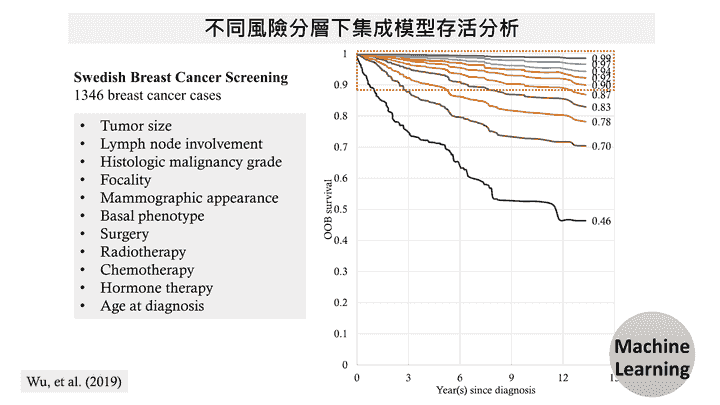

不同風險分層下集成模型存活分析

- 運用機器學習集成方法(ensemble learning),可用來分析乳癌個案預後存活模型。

- 模型涵蓋多項關鍵變數,包括腫瘤大小、淋巴轉移、病理惡性分級、生育史、影像表現、基因表型與治療方式等。

- 透過隨機森林與生存分析方法,對1,346名乳癌個案進行風險分層,精確預測其10年以上存活率。成果顯示高風險族群與低風險族群存活率差異明顯,有助於制定個人化治療與追蹤策略。

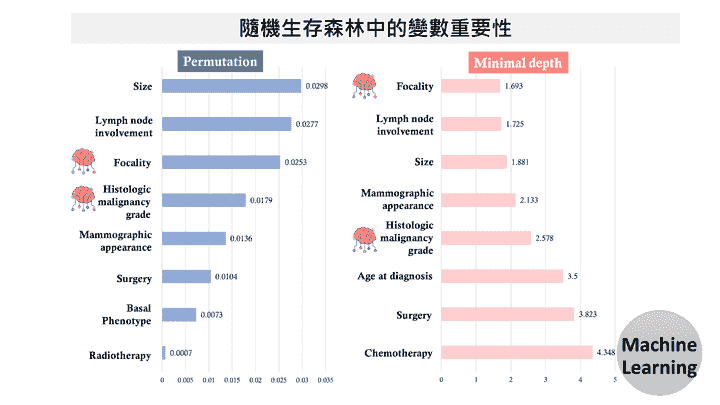

隨機生存森林中顯示變數重要性

- 利用「隨機生存森林(Random Survival Forest)」方法,可同時處理右設限資料與變數交互作用。

- 左圖為Permutation重要性指標,顯示淋巴結轉移、腫瘤大小與生育史為預測存活最關鍵因子。

- 右圖為Minimal Depth排序,顯示乳房攝影影像型態與治療方式(如手術、放療)對預後具重要影響。

- 此模型有助於釐清臨床變項對乳癌存活的貢獻程度,支持個人化預後建模與臨床決策。

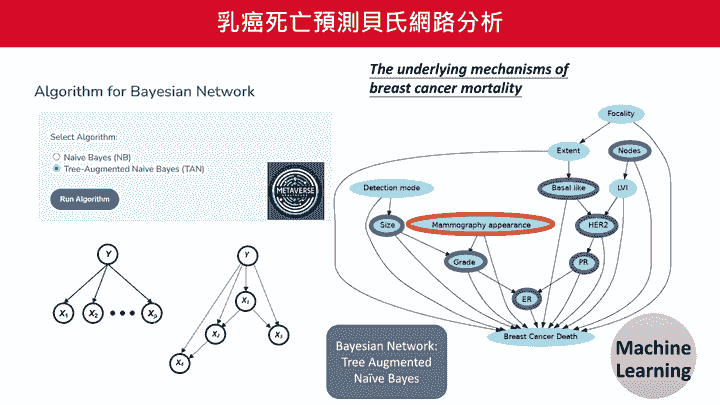

乳癌死亡預測貝氏網路分析

- 貝氏網路(Bayesian Network)可建構乳癌死亡機轉推論架構。

- 結合「Tree Augmented Naïve Bayes(TAN)」演算法,分析乳癌個案間風險因子之相依性。圖中可見乳房影像外觀與腫瘤型態為核心節點,並間接影響淋巴轉移與最終死亡風險。

- 貝氏網路可視覺化複雜變項之間的邏輯關係,有助於醫療人員辨識高危機路徑並調整治療策略。

- 運用機器學習集成方法(ensemble learning),可用來分析乳癌個案預後存活模型。

Copyright © 2019 - Strikingly 提供技術支援